von Andreas Exner

Ein Leser meint: Eine Welt ohne Geld wäre schön, doch eine schöne Welt ohne Geld sei unmöglich. Also, brauchen wir Geld oder brauchen wir Geld nicht? Im Folgenden behandle ich fünf Fragen zum Thema Geld. Als Überschriften dienen mir die wichtigsten Antworten darauf. Es spricht einiges dafür, dass es dabei um Mythen geht.

Mythos 1: Geld ist ein neutrales Mittel zum Zweck

Wir alle gebrauchen Geld tagtäglich. Weil wir beinahe nichts ohne Geld bekommen oder tun können, neigen wir zur Ansicht, Geld sei ein neutrales Mittel für einen vernünftigen Zweck. Tatsächlich müssen wir es uns ja buchstäblich leisten können, einmal nicht ans Geld zu denken. In einer Gesellschaft, in der Geld das Scharnier der sozialen Beziehungen ist, liegt das auf der Hand. Auf der Hand liegt damit aber auch, dass das Geld lediglich Mittel für einen Zweck ist, den es selber erst in die Welt setzt: Wer kaufen muss, will kaufen können.

Von der Seite der Konsumentin her gesehen ist Geld bloßes Mittel, um zu kaufen. Der Zweck des Kaufs ist hier nicht Geld, sondern Ware. Betrachten wir den Kaufakt dagegen mit den Augen eines Unternehmers, so ist sein Zweck das Geld. Er will mehr davon, als er ausgegeben hat, um die Waren herstellen zu lassen. Ansonsten macht die Aktion für ihn keinen Sinn. Denn von der Anerkennung der Kunden oder der Zufriedenheit seines Personals kann er sich nichts kaufen; weder Brot noch Yachten noch neue Maschinen, die es ihm erlauben, die Produktivität zu steigern, um in der Konkurrenz bestehen zu können. In diesem Prozess der Geldvermehrung sind menschliche Bedürfnisse und ökologische Grenzen zweitrangig. Deshalb ist Geld nicht vernünftig.

Gemacht wird folglich nicht, was machbar ist. Vielmehr entscheiden darüber Gewinn und Finanzierbarkeit. Denn Geld hat eine Botschaft: Du bist nichts, solange du nicht kaufen kannst. Tatsächlich erkennen wir einander nicht als Menschen an, sondern nur als Zahlende. Primär missverstehen wir uns als Getrennte. Erst in zweiter Linie verbindet uns das Geld. Deshalb ist Geld nicht neutral.

Mythos 2: Geld ist gut, nur die Gier danach ist schlecht

Das Streben nach Gewinn liegt nicht in der Natur des Unternehmers, sondern in der des Geldes. Nicht die Gier treibt ihn dazu, Gewinn zu produzieren. Die Ursache ist auch nicht die Gier der Banken. In Wahrheit gründet die Gewinnsucht darin, dass Geld für nichts gut ist. Es befriedigt keinerlei konkretes Bedürfnis. Geld kann man weder essen noch trinken, weder fühlen noch schmecken, noch sehen oder hören. Geld als Geld ist eine nackte Zahl (auf einem Schein, einer Münze oder am Konto). Es verkörpert den „reinen Reichtum“ – einen sehr eigentümlichen „Reichtum“, der von allem Irdischen „gereinigt“ ist. Geld ist daher ein Produkt, das als solches gar nicht befriedigen kann. Gier und Sucht provoziert es mit Notwendigkeit.

Der Unterschied ist himmelhoch: Brot stillt Hunger, Mensch will Brot; Geld dagegen will quasi bloß sich selbst. Der Hunger nach Geld ist rein abstrakt. Auch das beste Menü lässt diesen Hunger unberührt. Betrachten wir eine Speisekarte, so bestellen wir, was auf der linken Seite steht, nicht das auf der rechten. Genau deshalb ist dieser spezielle Hunger maßlos, rastlos, endlos. Geld unterscheidet sich von sich selbst ja nur der Menge nach. Aus eben diesem Grund wird aus Geld Kapital – Geld, das sich vermehrt. Der Hunger danach, Geld zu vermehren, ist maßlos: Denn an sich selbst findet Geld kein Maß. Warum soll ein Gewinn von 10 Prozent ausreichen, wenn auch einer von 10,5 Prozent möglich wäre? Rastlos ist dieser Hunger noch dazu: Anders als der Hunger unserer Sinne ist er durch nichts und niemanden und niemals zu stillen. Warum auch soll ein Unternehmen z.B. nur alle fünf Jahre Gewinn machen wollen? Und schließlich ist dieser Hunger endlos: An sich selbst findet Geld keine Grenze. Warum sollte ein Kapital von 1 Million Euro ausreichen, wenn wir es auf 1 Million Euro und 2 Cent erhöhen können … und so weiter. Selbst wenn ein Unternehmer dieser Geldlogik nicht folgen will, so erzwingt es doch die Konkurrenz.

Mythos 3: Arbeitsteilung benötigt Geld

Kommt die Rede auf Sinn und Zweck des Geldes, so ist oft zu hören, dass ohne Geld erstens keine Arbeitsteilung möglich sei, und dass zweitens Wohlstand gerade auf einer starken Teilung der Arbeit basiert, wie erst das Geld sie ermögliche. Tatsächlich hat der überwiegende Teil der heutigen Arbeitsteilung allein den Sinn, Geld zu machen. Auch ist es richtig, dass sich die Arbeitsschritte extrem vermehrt und die Transportwege massiv verlängert haben – wir wissen, dass dies in ökologischer und sozialer Hinsicht problematisch ist.

Ein gewisser Grad an Arbeitsteilung ist sicherlich in vielen Fällen sinnvoll. Dass es ohne Geld keine Arbeitsteilung gäbe, stimmt aber nicht. Zu den sozialen Zusammenhängen, die Arbeitsteilung ohne Geldverkehr organisieren, zählt nicht nur die Familie sowie die Wohn- oder Dorfgemeinschaft. Auch beschränken sich Arbeitsteilungen ohne Geldverkehr nicht auf die ungeheure Vielfalt vor- und nicht-moderner Gesellschaften, die weltweit existiert haben und zum Teil noch existieren. Die besten Beispiele von Arbeitsteilung ohne Geldverkehr sind vielmehr die kapitalistischen Unternehmen selbst. Innerhalb einer Fabrik oder in einem Büro wird bekanntlich weder getauscht noch bezahlt. Intern beruht ein Unternehmen vielmehr auf der Kooperation. Die Geldwirtschaft freilich führt dazu, dass Kommando- und Konkurrenzbeziehungen die innerbetriebliche Kooperation überlagern.

Dass Arbeitsteilung nicht des Geldes bedarf, lässt sich noch an vier weiteren Beispielen zeigen. Erstens am Phänomen der Freien Software-Produktion (Stichworte: Linux, Wikipedia). Dabei arbeitet weltweit eine große Gruppe von Menschen an einem hoch qualitativen, komplexen Produkt – ohne damit Geld zu verdienen, ohne einander persönlich zu kennen. Zweitens zeigt der bedeutsame und vielfältige Bereich des Ehrenamts, in welchem Ausmaß notwendige und sinnvolle Arbeiten auch ohne Geldverkehr und -erwerb geteilt werden können. Ein drittes Beispiel sind die so genannten Reduktionen in Paraguay zur Zeit des „Jesuitenstaats“ im 17. Jhdt. Sie sind zwar kein Vorbild für eine egalitäre Gesellschaft, doch beweisen sie, dass prinzipiell nicht nur eine Arbeitsteilung, sondern auch eine Güterverteilung ohne Geld möglich ist. Die Reduktionen versorgten über 200.000 Menschen und stachen zu ihrer Zeit durch ihren Wohlstand hervor. Ein viertes Beispiel bieten uns die israelischen Kibbuzim. Das Sozialgefüge dieser Produktions- und Lebensgemeinschaften, die jeweils bis zu 2.000 Menschen umfassen, basierte jahrzehntelang und in wesentlichen Zügen auf einer Kooperation ohne Geld. Insbesondere in ihrer Blütezeit wurde die Produktion (ab den 1950er Jahren auf höchstem technischen Stand), die Teilung der Arbeit und die Verteilung der Güter innerhalb des Kibbuz weitestgehend ohne Geld kollektiv organisiert. In den 1960er Jahren, als der Niedergang der ursprünglichen Kibbuzidee einsetzte, lebten rund 80.000 Menschen in mehr als 200 Kibbuzsiedlungen. Jeder dieser vier beispielhaften Ansätze hat bzw. hatte natürlich mit einer Reihe von Schwierigkeiten zu tun. Doch sind diese im Wesentlichen auf die ungünstigen Außenbedingungen zurückzuführen, die von der Geldwirtschaft bestimmt sind. Sie wären überwindbar (gewesen).

Obwohl die Arbeitsteilung wichtig ist, dürfen wir ihren Nutzen aber auch nicht überschätzen. Die Produktivität etwa hängt nur zu einem Teil davon ab, mindestens ebenso wichtig ist die Kooperation. Die entscheidende Rolle aber spielen die Maschinen. Die moderne Produktivität ruht auf dem Wissen, das in ihnen steckt, und auf der fossilen Energie, mit der wir sie (noch) betreiben.

Mythos 4: Der Zins ist schuld

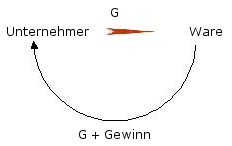

Eine Frage liegt nun wohl einigen auf der Zunge: „Aber ist nicht der Zins das eigentliche Übel, Geld hingegen gut?“ Lasst uns die Sache näher ansehen. Um zu verstehen, wie Geld, Gewinn und Zins zusammenhängen, ist eine formelhafte Darstellung hilfreich. Wir stellen dazu dar: die Ware (mit Preisen versehene Güter und Dienstleistungen), G für das Geld und „G + Gewinn“ für den Zuwachs an Geld über die vorgeschossene Summe G hinaus. Der Geldzuwachs bildet den Unternehmergewinn. Der einfachste Fall des Produktionsprozesses in einer Geldwirtschaft sieht dann aus wie folgt:

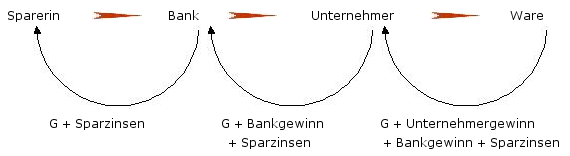

Geld wird ausgegeben, um bestimmte Waren (Produktionsmittel und Arbeitskraft) zu kaufen. Der Verkauf der produzierten Ware ergibt einen Rückfluss an Geld. Wir haben zuvor schon gesehen, dass dieser Vorgang nur dann einen Sinn ergibt, wenn die Einnahmen die Ausgaben übersteigen, wenn also nicht nur G, sondern „G + Gewinn“ herauskommt. Aber diese formelhafte Darstellung ist noch unvollständig. In der Regel wird nämlich das Kapital – Geld also, das sich vermehrt – von Geldkapitalisten (Banken, Fondsverwaltern) vorgeschossen. Mit dem geborgten Kapital lässt ein Unternehmer schließlich Waren produzieren. Die ergänzte Darstellung sieht aus wie folgt:

Wer Geld zur Bank trägt, hat in der Regel nicht diesen Gesamtprozess der Warenproduktion vor Augen, wie er sich am Konto positiv zu Buche schlägt. Unser Blick ist vielmehr auf einen kleinen Ausschnitt beschränkt: Aus G wird „G + Sparzinsen“ (der erste „Geldkreislauf“ in der grafischen Darstellung). Es sieht deshalb so aus, als würde Geld Geld machen, quasi aus dem Nichts, so als würde Geld „arbeiten“. Tatsächlich aber wird das Geld in Form von Kredit bloß vorgeschossen, um Arbeitskraft in der Warenproduktion vernutzen zu können. Die Arbeitskraft braucht nur einen Teil der Arbeitszeit, um ihre eigenen Kosten einzuspielen, schafft also mehr Wert, als sie selbst hat. Sie produziert Mehrwert, einen Profit. Der Unternehmer erhält davon einen Teil, seinen Gewinn. Der andere Teil wird an die Geldkapitalisten als Zins (oder als Aktiendividende) bezahlt. Dies ist der Preis für jenes Geldkapital, mit dem er seinen Gewinn produzieren konnte.

Übrigens geben die Banken heute nicht bloß Geld, das die Sparerinnen bei ihnen anlegen, an die Unternehmen weiter, wie die vereinfachte grafische Darstellung suggeriert. Die Banken „schöpfen“ vielmehr selber Geld (Buchgeld), indem sie Unternehmen, die sie als profitabel einschätzen, Kredite gewähren (in Gestalt von Sichteinlagen). Allerdings müssen die Kredite der Geschäftsbanken zu einem gewissen Teil durch Bareinlagen von Sparerinnen oder durch Verschuldung bei der staatlichen Zentralbank gedeckt sein.

Im Unterschied zu Unternehmenskrediten sind Konsumentinnenkredite – geldwirtschaftlich betrachtet – unproduktiv. Sie werden ja nicht als Kapital genutzt, sondern für den Konsum verausgabt. Die Schuldnerinnen haben davon keinen finanziellen Vorteil. Für den Unternehmer aber sind Kredite in der Regel nicht nur rentabel, sondern notwendig, um in der Konkurrenz zu bestehen. Er profitiert, gerade weil er Schuldner ist. Denn je größer das investierte Kapital, desto größer auch der potenzielle Gewinn. Deshalb gehört zur Geldwirtschaft mit Notwendigkeit der Zins. Ihre Übel sind, wie schon zuvor gezeigt, nicht durch den Zins bedingt. Der Zwang zum Wachstum folgt ebenso aus der „Geldnatur“ wie die Konkurrenz. Zusammen bewirken diese beiden Dynamiken schließlich auch, dass die Reichtumsschere immer weiter aufgeht (wer Geld als Kapital anlegen kann, bekommt noch mehr davon usw. ).

Mythos 5: Kein Kloputz ohne Geld

Wenn bestimmte Arbeiten derart qualvoll oder unattraktiv sind, dass sie niemand übernimmt, ohne dazu gezwungen zu werden, dann müssen wir diese Arbeiten besser organisieren. Nehmen wir den (sehr wahrscheinlichen) Fall, dass sich niemand freiwillig dazu bereit findet, über Jahre hinweg den ganzen Tag Klos zu putzen. Was spräche dagegen, dass die Benützer selbst die Reinigung unter sich organisieren?

Welche Gesellschaftsform wollen wir mit dem Argument verteidigen, dass sie nur funktioniert, wenn es den – alles andere als notwendigen – Zwang gibt, Geld zu verdienen und auszugeben; dass sie nur funktioniert, wenn „Chefs“ so genannte Beschäftigte kommandieren; unter der fortgesetzten Drohung der Verarmung, ja des Hungers, letztlich gar des Todes? Ist dies eine Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen wollen? Ist dies eine Welt, die wir selbst für gut und richtig halten? Niemand von uns wird glauben, wir seien in verschiedene Klassen geboren, wonach es – um bei einem krassen, gleichwohl alltäglichen Beispiel zu bleiben – „Chefs“ gibt, unter deren „Würde“ es ist, ihr eigenes Klo zu reinigen, und „Beschäftigte“, deren einzige Arbeit darin bestehen muss, den Schmutz von anderen wegzuräumen.

Damit ist übrigens nicht gesagt, dass es nicht auch erfüllend oder interessant sein kann, eine Zeit lang Reinigungsaufgaben zu erledigen. Die Arbeitsmotivation hängt von vielen Faktoren ab. Nicht einmal in der Geldwirtschaft ist das Geld dafür der (allein) entscheidende Faktor. Ebensowenig brauchen wir Geld, um soziale Institutionen und Entscheidungsprozesse zu kontrollieren. Das Geld zu kontrollieren ist dagegen ausgesprochen schwierig, ja, im Licht der jahrhundertelangen Geschichte der Geldwirtschaft meine ich sogar: Es ist unmöglich. Allemal leichter ist wohl, das Leben in einer Gesellschaft ohne Geld zu organisieren.

Was folgen könnte

Wenn die Aussagen in den Titeln der fünf vorangegangenen Abschnitte tatsächlich Mythen sind, welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Zuerst einmal, so können wir schließen, gibt es vor allem eine Rechtfertigung für die Geldwirtschaft: dass sie nun einmal existiert und unser Leben eben prägt. Sie ist nicht nur ein Zwang, sondern auch eine Gewohnheit. Zwang und Gewohnheit sind letztlich – in Anbetracht der globalen Herausforderungen – allerdings nur schwache Argumente dafür, an der Geldwirtschaft noch weiter festzuhalten. Sehen wir zweitens, dass diese Wirtschaftsform Konkurrenz, Wachstum, extreme Benachteiligungen und vielfache Zerstörung produziert, so wäre es wichtig zu überlegen, wo und wie wir Auswege öffnen können.

Die Geschichte zeigt, dass es nicht möglich ist, die Übel der Geldwirtschaft durch staatliche Planung zu überwinden. Der Realsozialismus etwa hat zu diesem Zweck ein politisches Ungeheuer hervorgebracht. Mit dessen Hilfe verfolgte er ein quantitatives, in Geld bemessenes Wachstumsziel. Den „Geldegoismus“ jedoch wollte er mit bürokratischen Zügeln bremsen und mit Gewalt lahmlegen. So legte er aber zugleich den inneren Zwang zum Wachstum still, ebenso wie den Zwang zu der in Geld gemessenen „Effizienz“, die in einer Geldwirtschaft normalerweise wirken. Wachstum und (monetäre) „Effizienz“ musste der realsozialistische Staat deshalb mittels äußerem Zwang, d.h. bürokratisch anordnen. Dies hatte nur begrenzten Erfolg und zeigte zudem einige unerwartete, dafür umso schwerer wiegende Negativfolgen. Auch die Versuche, staatliche Planung bzw. Wirtschaftslenkung mit marktlicher „Selbstorganisation“ zu kombinieren, führten in eine Sackgasse. Der Sozialdemokratie z.B. gelang es nicht, die Geldwirtschaft zu kontrollieren und zu zügeln, geschweige denn ihre negativen ökologischen Folgen zu beheben. Ähnliches gilt für den jugoslawischen Marktsozialismus, der auf eine normale Geldwirtschaft hinauslief, mangels Rentabilität jedoch in eine tiefe Krise schlitterte. China wiederum kombiniert mittlerweile eine äußerst rigide Staatsgewalt mit einer freien Geldwirtschaft. Das tut zwar den Gewinnen gut, die Bevölkerung aber kommt unter die Räder.

Aber auch Versuchen, allein durch den Aufbau „alternativer Betriebe“ die Übel der Geldwirtschaft überwinden zu wollen, sollten wir mit einer gesunden Skepsis begegnen. Denn „Alternativbetriebe“ machen noch keine „alternative Wirtschaft“ – vor allem dann nicht, wenn sie in der Kette von Kauf und Verkauf verbleiben. Die Macht des Geldzwangs und die eingefahrenen Gewohnheiten der Geldwirtschaft können wir nicht einfach ignorieren.

Ich sehe deshalb drei Aufgabenbereiche, die wir stärker diskutieren und miteinander verbinden sollten. Erstens ginge es darum, einige der verbreiteten Tabus abzubauen, was die Forderungen nach Geld betrifft. Denn klar muss sein: Wenn die Geldwirtschaft kein gutes Leben möglich macht, dann ist die Geldwirtschaft zu überwinden, am Anspruch auf ein gutes Leben hingegen festzuhalten. Mit dieser Sicherheit im Rücken können wir tabulos, z.B. in Gestalt eines bedingungslosen Grundeinkommens, Geld einfordern – ohne Rücksicht auf Profit- und Wachstumsinteressen, aber auch ohne Sorge um den Fortbestand der Geldwirtschaft. Auch wenn wir nach Auswegen aus der Geldwirtschaft suchen, so werden wir für eine gewisse Zeit doch Geld benötigen. Es gibt im Grunde (abgesehen von Schenkung) ja nur zwei Möglichkeiten um zu jenen Wirtschaftsmitteln, die wir für solche Auswege brauchen, zu gelangen: entweder Kauf oder aber Aneignung ohne Kauf, d.h. gemeinschaftliche Besetzung oder – staatlich akzeptierte, eventuell sogar geförderte – Vergesellschaftung bzw. Kollektivierung. Außerdem braucht es für den Aufbau von Alternativen (von der Erwerbsarbeit) befreite Zeit, die z.B. ein Grundeinkommen schaffen kann.

Zweitens und zugleich aber wäre es entscheidend, geldlose Netzwerke der Kooperation aufzubauen, die im Lauf der Zeit einen ganzen Sektor abseits der Geldwirtschaft bilden könnten. Diese Netzwerke müssten sich durch freie Absprache und wechselseitige Verpflichtung konstituieren. Sie könnten selbst eine neue „soziale Gewohnheit“ des geldfreien, verbindlichen Umgangs miteinander generieren. Daneben hätten sie die Aufgabe, Institutionen, Entscheidungsprozeduren und Funktionsteilungen zu entwickeln, die eine Produktion und Verteilung ohne Geld ermöglichen und die helfen, dabei auftretende Konflikte konstruktiv zu bearbeiten. Möglicherweise ist die Solidarische Ökonomie in Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern ein in dieser Hinsicht entwicklungsfähiges Modell. Vom Staat wäre dabei zu verlangen, dass er solche Sektoren gesetzlich nach seinen (gleichwohl beschränkten) Möglichkeiten vor der Geldwirtschaft schützt und steuerlich bevorteilt.

Drittens sollten folgende Fragen in den Fokus der öffentlichen Diskussion, der gesellschaftlich aktiven Gruppen und nicht zuletzt der Wissenschaft rücken: Wie können wir unser Leben von Kauf und Verkauf entkoppeln? Was braucht es, um ohne Geldverkehr und Geldgewinn auszukommen? Worauf müssen wir fortlaufend verzichten und was drohen wir zu erleiden, wenn wir weitermachen wie bisher? Was können wir im Gegenzug gewinnen, wenn wir uns der Geldwirtschaft entledigen? Wie können wir gesellschaftliche Strukturen aufbauen, die es uns erleichtern, ethisch richtig zu handeln? Welche Art von Technologie und Energieversorgung, welche Materialien und Konsumweisen benötigt bzw. fördert eine Gesellschaft ohne Geld? Und schließlich: An welchen Initiativen und Praxen können wir anknüpfen, um ein Leben jenseits des Marktes zu entwickeln, ?

Der Fragen gibt es also viele. Die passenden Antworten werden wir nur gemeinsam geben können.

(Erstmals erschienen in: SOL Nr. 126, 2006, S. 16-20; www.nachhaltig.at)